उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गांवों से पलायन एक गहरी और बढ़ती हुई समस्या बन गई है। खासकर, कोरोना काल में हुए ‘रिवर्स पलायन’ ने एक नई दिशा दी थी, जहां कई लोग अपनी जन्मभूमि की ओर लौट आए थे। हालांकि, जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, अधिकांश लोग फिर से अपने काम-धंधे पर लौट आए और गांवों में उनकी वापसी स्थायी नहीं हो पाई।

बहुत पुराना है पहाड़ी इलाकों में पलायन का इतिहास

पहाड़ी इलाकों में पलायन का इतिहास बहुत पुराना है, जो राज्य बनने से पहले से ही देखा जाता रहा है। यहां रोजगार के साधन सीमित होने के कारण लोग बड़े शहरों की ओर रुख करते थे। हालांकि, पहले पलायन की दर कम थी, लेकिन समय के साथ-साथ यह समस्या बढ़ती जा रही है। गांवों में अब ज्यादातर वृद्ध लोग और कुछ ऐसे परिवार रह गए हैं, जो अपने पहाड़ को नहीं छोड़ना चाहते। पलायन के कई कारण हैं। गांवों में रोजगार के अवसर न के बराबर होते हैं, और जिनके पास कोई काम होता है, वे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। इसके अलावा, सेना में भर्ती होने का एक विकल्प था, जिससे एक ओर रोजगार मिलता था और साथ ही राष्ट्रीय सेवा का भागीदार बनने का अवसर भी। मगर अब सेवानिवृत्ति के बाद लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और जीवन स्तर की उम्मीद करते हैं।

यहां की प्रकृति में अपार संसाधन हैं

उत्तराखंड को समग्र विकास की आवश्यकता है। यहां की प्रकृति में अपार संसाधन हैं, लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं हो रहा। विकास की योजनाएं अक्सर राजनीति से प्रभावित होती हैं और उनके परिणामस्वरूप गांवों की हालत ज्यों की त्यों रहती है। एक ओर समस्या यह है कि राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में विकास की नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित रही हैं। यही कारण है कि अब लोग सरकारों से निराश हो चुके हैं। नयी पीढ़ी के बारे में सोचा जाए तो यह सवाल उठता है कि वे जो पहाड़ की असली स्थिति को नहीं समझ पाते, क्या वे यहां स्थायी रूप से लौट सकते हैं? साठ साल तक नौकरी करने के बाद क्या कोई भी व्यक्ति पहाड़ में खेती-बाड़ी करने के लिए वापस लौट सकता है?

सरकार और समाज को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे

कोरोना महामारी के दौरान ‘रिवर्स पलायन’ हुआ था, लेकिन सामान्य स्थिति में लोग फिर से अपने पुराने जीवन की ओर लौट आए। पलायन एक मजबूरी है। किसी को भी अपनी मातृभूमि छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन जीवन की परिस्थितियां ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। आज के दौर में, जब पहाड़ों से पलायन रोकने की बात होती है, तो यह महज एक नारा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें ऐसे ठोस उपायों की जरूरत है, जिनसे गांवों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, जिससे लोग यहां लौटने के लिए प्रेरित हों। पलायन रोकने की कोशिशों के साथ-साथ अगर सरकारें और समाज मिलकर ठोस कदम उठाएं, तो शायद पहाड़ों में कुछ ठहराव लाया जा सकता है।

उत्तराखंड में पलायन की गंभीर स्थिति

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2008 से 2018 के बीच 6,338 गांवों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। इसके बाद, साल 2018 से सितंबर 2022 के बीच 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। वहीं, 2022 में 2,067 गांवों से 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया। कुल मिलाकर 2022 में 6,436 गांवों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया।

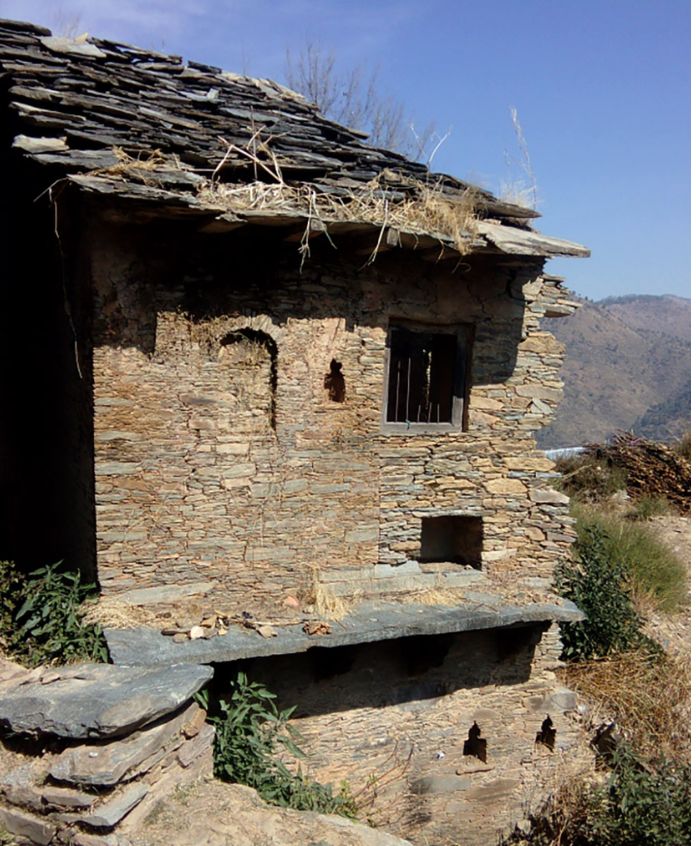

कई गांवों की हालत खस्ता

पलायन के कारण कई गांवों की हालत खस्ता हो गई है, जिनमें 1,792 गांव अब पूरी तरह से निर्जन हो चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर काम किया जा रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा पलायन प्रभावित गांवों को “मॉडल ग्राम” बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं।

इसके अलावा, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए छोटे उद्योगों और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय कृषि उत्पादों का विपणन किया जा रहा है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इसके साथ ही, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। ग्रामीणों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपने उत्पादों को बेचने और प्रमोट करने में सक्षम हो सकें। इन उपायों के माध्यम से अगर स्थिति में सुधार लाया जाता है, तो पलायन को कम किया जा सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में नई दिशा दी जा सकती है।